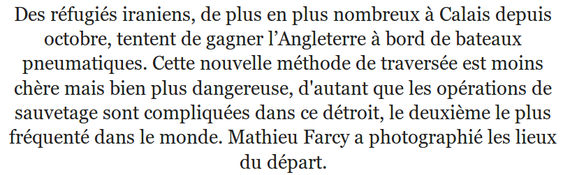

Ils ont trouvé la faille, à Calais : la mer. Depuis fin octobre, les exilés, Iraniens dans leur très grande majorité, tentent le passage du détroit entre la France et l’Angleterre à bord de bateaux pneumatiques. Et dans la moitié des cas, ils y arrivent. La préfecture maritime tient soigneusement les comptes. En 2018, 78 opérations (dont 60 entre fin octobre et fin décembre), contre 12 en 2017 et 23 en 2016, quand la «jungle» de Calais rassemblait encore quelque 8 000 personnes. Sur les 583 migrants qui ont tenté ce nouveau mode opératoire, 271 sont parvenus sur les côtes britanniques, selon la police aux frontières. Les autres ont été arrêtés sur les plages françaises, entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, ou ont été secourus en mer. Dans les premières semaines de l’année, le gros temps a calmé les risque-tout mais ils étaient encore une soixantaine à essayer de franchir les 33 kilomètres de mer qui séparent les deux pays.

Ce jeudi matin de janvier, au cap Gris-Nez, là où est installé le Centre régional opérationnel de surveillance et de secours (Cross), les falaises de craie de Douvres semblent à portée de main. Les hommes de la marine nationale surveillent le trafic maritime par radar, prêts à déclencher les secours. Le directeur du Cross, Marc Bonnafous, s’attriste : «Les migrants ne sont pas inconscients du danger, mais ils sont prêts à risquer leur vie coûte que coûte.» Les raisons de ce pic soudain ? Le chef de la brigade mobile de recherche (BMR) à la police aux frontières de Calais, Vincent Kasprzyk, a une explication toute simple : «Tout le monde disait que la traversée était trop dangereuse. Mais quelques aventuriers ont franchi le Rubicon et ont prouvé que c’était possible. Ils ont réussi à traverser avec un bateau pneumatique et un moteur de 2,5 CV, sans avoir besoin d’un réseau de passeurs.» A la stupéfaction générale. Michel, un pêcheur rencontré sur le port de Calais, n’en revient pas : «Mon Dieu, mon Dieu, c’est dangereux. Les derniers, on les a retrouvés à 22 kilomètres de Dunkerque alors qu’ils étaient partis de Sangatte.» Une sacrée dérive.

Low-cost

Chez les exilés, toujours à l’affût d’une nouvelle manière de pénétrer les forteresses que sont devenus le port de Calais et le tunnel sous la Manche, ce nouveau mode opératoire intéresse. «Vous pouvez trouver un bateau pneumatique dans les 850 euros, le moteur s’achète entre 600 et 1 500 euros», calcule Vincent Kasprzyk. En ajoutant l’essence, les gilets de sauvetage, le budget tourne autour de 2 500 euros : abordable pour un groupe de migrants qui se cotisent, surtout s’ils prospectent sur le Bon Coin. Ce qu’ils font. Plus que le vol de bateau, qui reste rare : deux chalutiers en ont été victimes à Boulogne-sur-Mer, et quatre bateaux de plaisance.

Encore faut-il ensuite amener l’embarcation jusqu’à la plage de départ. Tous les expédients sont bons. «On a même eu un chauffeur de taxi qui a pris en charge un migrant avec son bateau gonflable encore emballé dans son carton», raconte le patron de la BMR. Depuis, les réseaux se sont mis sur le coup, mais c’est pour eux une niche low-cost, à 1 000 ou 2 000 livres (1 153 à 2 270 euros) le passage par personne. Ils se contentent d’amener les gens sur le bord de mer, les laissent gonfler le pneumatique, et leur montrent la route : au-dessus de Douvres, deux antennes clignotent rouge et se voient de loin, même par temps de brume. «Ils suivent aussi les lumières des ferrys dans la nuit», indique-t-on au Cross.

Discrétion

Cependant, tous ne s’y risquent pas : les Africains, par exemple. Osman, un jeune Tchadien rencontré à une distribution de nourriture à Calais, secoue doucement une bouille toute ronde : «Pas la mer, non. Je préfère les camions.» Vincent Kasprzyk livre son impression : «Je pense qu’ils sont marqués par leur première traversée», celle de la Méditerranée. Maya Konforti, de l’Auberge des migrants, une des associations d’aide aux exilés, pense autrement : «Le bateau, c’est le créneau des Iraniens», s’exclame-t-elle. Kasprzyk confirme : «C’est la première communauté à avoir utilisé ce mode opératoire.» Car c’est comme ça, sur le littoral : les réseaux de passeurs sont organisés par nationalité, parce qu’il est plus prudent de s’adresser à quelqu’un qui parle sa langue pour franchir illégalement la frontière. Et ils se sont partagé le territoire.

Maya Konforti explique : «Chaque nationalité a son truc : son parking pour les passages par camion, ou, si elles sont plusieurs sur la même aire, ses créneaux horaires. Les exilés s’autorégulent, et c’est intelligent, car cela évite les bagarres.» Les conflits surgissent d’ailleurs quand ces règles implicites ne sont pas respectées. «Les Iraniens ont toujours été très peu, poursuit la bénévole, ils n’avaient donc pas forcément leur propre réseau, ils allaient souvent avec un passeur kurde, en payant 4 000 dollars au lieu de 3 000.» Alors, certains tentaient, de manière individuelle, des traversées maritimes parfois rocambolesques. Avec des radeaux artisanaux, des barques, des kayaks… Cela restait un phénomène marginal, et surtout estival. Quelques bandes organisées, albanaises ou vietnamiennes d’après Vincent Kasprzyk, pouvaient aussi proposer un passage en bateau de plaisance, avec des complicités anglaises, discrétion de mise. Deux ont été démantelées courant 2017.

Ce qui a changé la donne, c’est aussi l’afflux inédit d’exilés iraniens cet automne. «A notre recensement de novembre, ils représentaient 38% des 493 réfugiés» comptabilisés par l’Auberge des Migrants à Calais, souligne Maya Konforti. La raison est claire : avec le durcissement de la position américaine et le rétablissement des sanctions à l’égard de Téhéran, une crise économique touche le pays, augmentant le nombre de candidats au départ. De plus, l’entrée dans l’UE a été temporairement facilitée via la Serbie, qui a exempté de visa les ressortissants iraniens entre août 2017 et octobre 2018. Ce n’est pas forcément la voie choisie par les Iraniens rencontrés à Calais : Mohammed, 16 ans, n’avait pas le passeport nécessaire pour prendre l’avion. Il a choisi la route, explique-t-il. Aujourd’hui, il est prêt à embarquer dans n’importe quel esquif pour arriver, enfin, en Angleterre et rejoindre son oncle.

Aux Hemmes de Marck, tout près de la zone industrielle des Dunes, où les exilés ont leurs campements de fortune, les chaussures de randonnée sont déjà mouillées à force de s’enfoncer dans le sable gorgé d’eau. Il faut marcher un bon bout pour atteindre la mer grise. Elle est à 8°C, «on y tient moins d’une heure», prévient le Cross. Le vent glace, il fait dans les 3 °C. On s’imagine la scène, le bateau pneumatique surchargé, au ras de l’eau, les gens qui se prennent les paquets de vagues, tout de suite trempés. La petite lumière rouge, au loin, le repère de Douvres. Faire rugir le moteur pas assez puissant («Yamaha, vroum, vroum», rigolait un grand escogriffe croisé dans le camp iranien), espérer avoir assez d’essence, et foncer. Enfin, louvoyer. Il leur faut traverser une autoroute de la mer, dans le deuxième détroit le plus fréquenté au monde : 73 000 navires par an, et ils sont à la queue leu leu, vraquiers, minéraliers, pétroliers de tous les pays. Des monstres de 300 à 400 mètres de long : «Ils ne verront jamais une petite embarcation sans feux de signalisation : le risque de chavirage est au maximum», alerte Marc Bonnafous du Cross. Les seules vagues qu’ils soulèvent par leur étrave y suffisent. Sans compter que le Channel, avec sa forme de goulet, augmente la force des vents et des courants.

Ras-le-bol

Résultat, des migrants fréquemment en détresse, qui appellent de leur téléphone portable le 15. Le Samu transfère alors l’appel au Cross. «Ils ne savent pas où ils sont, ils ne parlent pas français, très mal anglais, et sont souvent en état d’hypothermie. Les chercher dans le détroit, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin», résume le directeur. Alors, au début, les hommes de la marine nationale sont passés par leurs homologues en Iran, pour la traduction farsi-anglais. Avec la recrudescence des tentatives, ils ont désormais des interprètes. «Je touche du bois, on n’a pas encore eu de mort, se rassure Marc Bonnafous. Mais tout professionnel de la mer qui se respecte vous le dira, c’est une folie.»

«Pourquoi la police vient ?» demande dans un mauvais anglais Sarah, 35 ans, iranienne. Devant elle, les tentes sont à terre quand elles n’ont pas été emportées, les maigres possessions des uns et des autres en vrac. On essaie de lui expliquer la politique de l’Etat français : empêcher l’installation de toute nouvelle jungle. Elle a les larmes aux yeux. D’énervement, un homme lance une grosse pierre sur la route qui longe le camp en pièces. Pas d’agressivité, mais un ras-le-bol. D’autres l’imitent, voilà la rue jonchée de détritus, bloquée à la circulation. Les CRS s’équipent, se rassemblent, prêts à charger. Des exilés prennent l’affaire en main et, calmes, ramassent tout ce qui traîne. La tension retombe. Beaucoup devront dormir sans tente : quand il n’y a personne, elles sont embarquées et la police est intervenue à l’heure du petit-déjeuner, distribué par une association mandatée par l’Etat, juste à côté. Une réalité qu’Hisham Aly, du Secours catholique, connaît par cœur. «Pourquoi ils tentent la traversée ? A cause du harcèlement policier, des expulsions où ils perdent leurs tentes, leurs chaussures. Ils essaient à cause du mal-accueil.»

Photos Mathieu Farcy. Signatures pour Libération